cantulia

Registrierter Benutzer

Vorstellung französisches Tischharmonium <Le Guide Chant> der Firma Kasriel – Paris

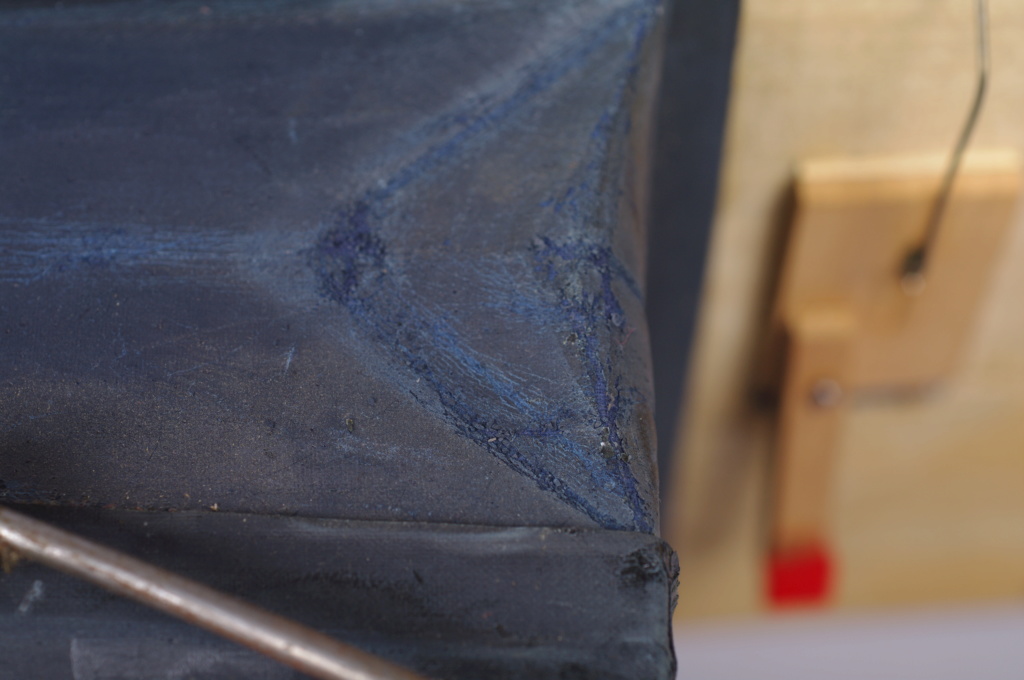

Beim Stöbern auf einer französischen Oldtimer-Ersatzteilbörse stolperte ich aus „Versehen“ über dieses Tischharmonium der Firma Kasriel. Normalerweise erwartet man nicht auf einer Auto-Teile Börse Musikinstrumente zu finden – erst recht nicht mit einem mehr nach Hause zu kommen. Doch das stand da so einsam inmitten der vorrosteten alten Teile, verwaist, und zog mich in seinen Bann daß ich letztlich es nicht dort zurücklassen konnte. Auch der Verkäufer ahnte daß ich wohl der einzige Interessent sein würde und machte mir dann ein immer besseres Angebot – aber verschenken wollte er es dann doch nicht, denn letztlich hing auch ein Stück Erinnerung daran. Es handelt sich nämlich um das Schulharmonium seiner Grundschule auf welchem mit Kreide der Name seines Klassenlehrers vermerkt ist/war.

Meine Aufmerksamkeit zog das Instrument aufgund seines außergewöhnlichen Äußeren, einem gerundeten Blechgehäuse, beschichtet mit grünem Schrumpflack sowie einer anderen Eigentümlichkeit auf sich. Rechts und links der zugänglichen Tasten waren weitere Tasten zu sehen, welche aber in heruntergedrückter Position verharrten und, vor allem, mit den Fingern keinesfalls erreichbar waren. Das irritierte mich ziemlich. Ich kenne von Akkordeons daß es durchaus manchmal Knöpfe gibt welche nur aus reiner Zierde und um der Symmetrie (der Ästhetik des „kleinen Mannes“) im Erscheinungsbild zu dienen, die aber „tote“ Knöpfe sind. Doch hier bei einem so sachlich konstruierten, offensichtlichem Zweckinstrument, so etwas - zumal es das Instrument ja auch nicht schöner macht heruntergedrückte Tasten unter der Blechverkleidung zu sehen…

Da ich sowas wie ein Asylheim für nicht geschätze oder verwaiste Instrumente habe, ließ ich mich überreden es zu kaufen. Beim Wegtragen quer über die Oldtimerbörse sprachen mich mehrere Franzosen darauf hin an, weil ihnen dieses Instrument bekannt war denn in Frankreich gehörte so ein Tischharmonium wohl zur Standartaustattung der Ecole Primär (<Grundschule>) und wurde vom Klassenlehrer zum gemeinsamen Singen und für den Musikunterricht benutzt. Ein Mann erzählte mir daß er es immer war der dem Lehrer das Instrument tragen mußte.

Nun zum Instrument.

Töne kamen keine mehr großartig heraus denn es ließ sich kein nennenswerter Druck (besser Unterdruck) aufbauen. Da ich schon einmal ein Tischharmonium vor rund 25 Jahren restauriert habe und mittlerweile auch Akkordeons restauriere, kannte ich schon den ungefähren Aufbau so daß ich guter Dinge war es wieder reparieren zu können.

Zu Hause zurückgekehrt mußte ich direkt den seltsam verdeckten Tasten auf den Grund gehen. Alles muß ja einen Sinn haben, so auch hier!

Mich irritierten zudem noch zwei an der senkechten vorderen Begrenzung der Tastatur vorhanden Sacklochbohrungen.

Bei der Demontage der oberen Blechhaube des Instrumentes bemerkte ich daß die Tastatur nicht wirklich fest mit dem Instrument verbunden ist, sondern als Einheit abhebbar ist. ???

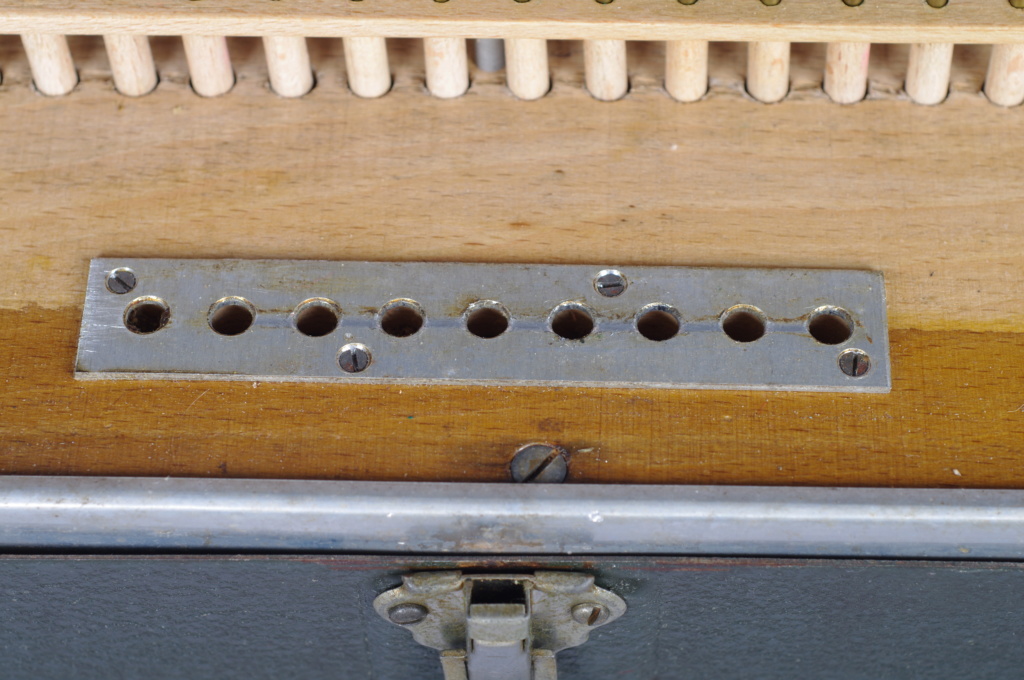

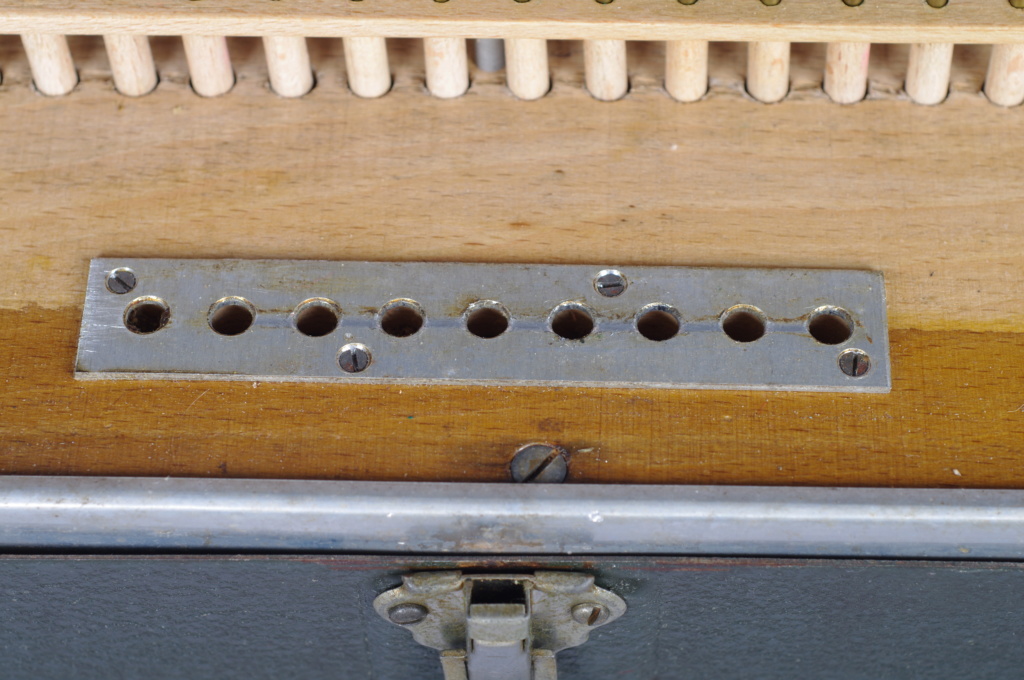

Nach Abheben des Tastenblocks war dann ein in das Holz des Instrumentes aufgeschraubtes Lochblech sichtbar.

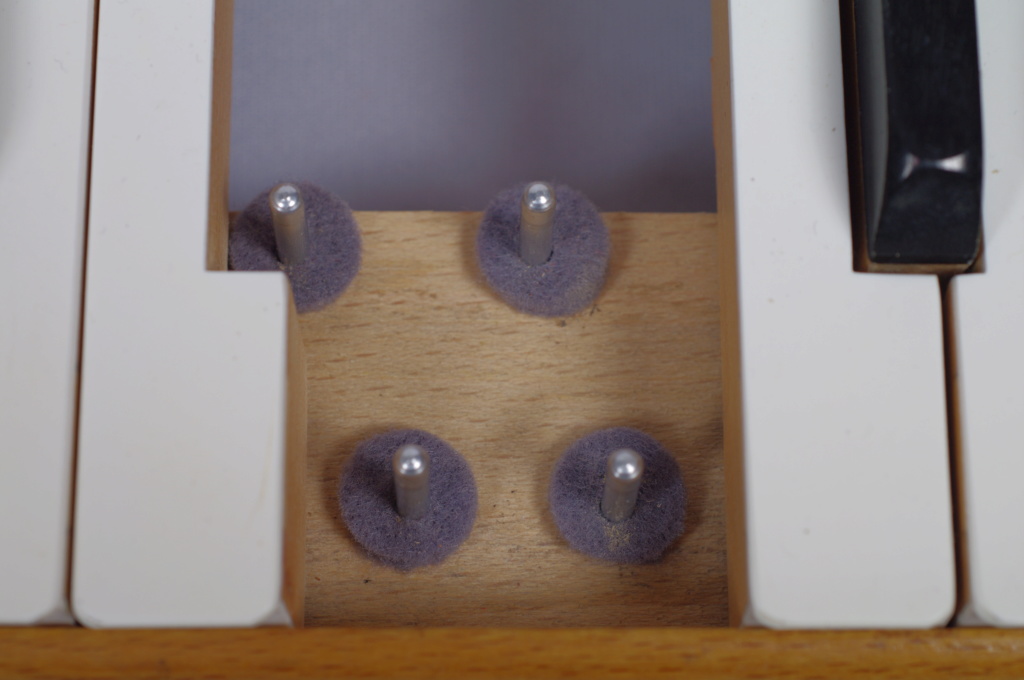

Auf der Unterseite des Tastenblocks ist ein Führungsbolzen. Und dann – na ja erst jetzt- erschloß sich mir das Rätsel dieser Konstruktion.

Man kann die Tatstatur als Einheit vorne leicht anheben, verschieben, und dann, jeweils einen Ton versetzt, wieder absenken und den Bolzen in einer der benachbarten Bohrungen einrasten lassen. So kann man die absoluten Töne also anderen Tasten zuordnen, einfacher ausgedrückt, es handelt sich um eine Transponiereinrichtung.

Die Sacklochbohrungen an der Vorderseite dienen zur Aufnahme zweier Knöpfe welche man benötigt um die Tastatur anzuheben und zu verschieben. Die Knöpfe fehlten, so daß ich sie nachgedrechselt habe.

Mit maximal nach recht verschobener Tastatur

Mit maximal nach links verschobener Tastatur

An dem mittig oberhalb der Tastatur angebrachten, leider nicht ganz komplett erhaltenen, Papierstreifen ist die Grundposition zu erkennen.

Das Transponieren mit einem Tasteninstrument ist nicht so ganz einfach da der Fingersatz ja ein völlig anderer aufgrund der ungleichen Verteilung der schwarzen und weißen Tasten wird. Es soll zwar durchaus Pianisten gegeben haben die dieses trotzdem ad hoc beherrschten, doch dem „normalen“ Klavierspieler bereitet das durchaus Mühe – man muß sich mühevoll das gleiche Stück in einer anderen Tonart erst mal neu erarbeiten.

Hier ganz anders, man hebt einfach die Tastaturlade an der Vorderkante ein wenig hoch und verschiebt diese um die gewünschte Anzahl der Töne und senkt sie ab. Und nun kann man ganz souverän mit dem gleichen Fingersatz das Stück in einer anderen Tonart spielen.

Doch warum das Ganze? Nun beim Zusammenspielen mit Anderen welche ein Stück in einer anderen Tonart kennen hilft das natürlich. Mir hilfreich wäre das schon öfters wenn ich mit anderen zusammen spiele, wenn mein Akkordeon das nur könnte!

Aber der eigentlich Sinn geht schon aus der Bezeichnung des Instrumentes

Le Guide Chant

(Chorleiter) hervor. Wenn ein Chorleiter feststellt daß die Chormitglieder nicht in der Tonhöhe mitkommen kann er ganz flexibel reagieren und nun etwas tiefer oder höher das Lied anstimmen.

Hier das Instrument mit entferntem Tastenblock. Wie zu erkennen liegen die Stimmplatten in einem Kassotto-Schacht .

.

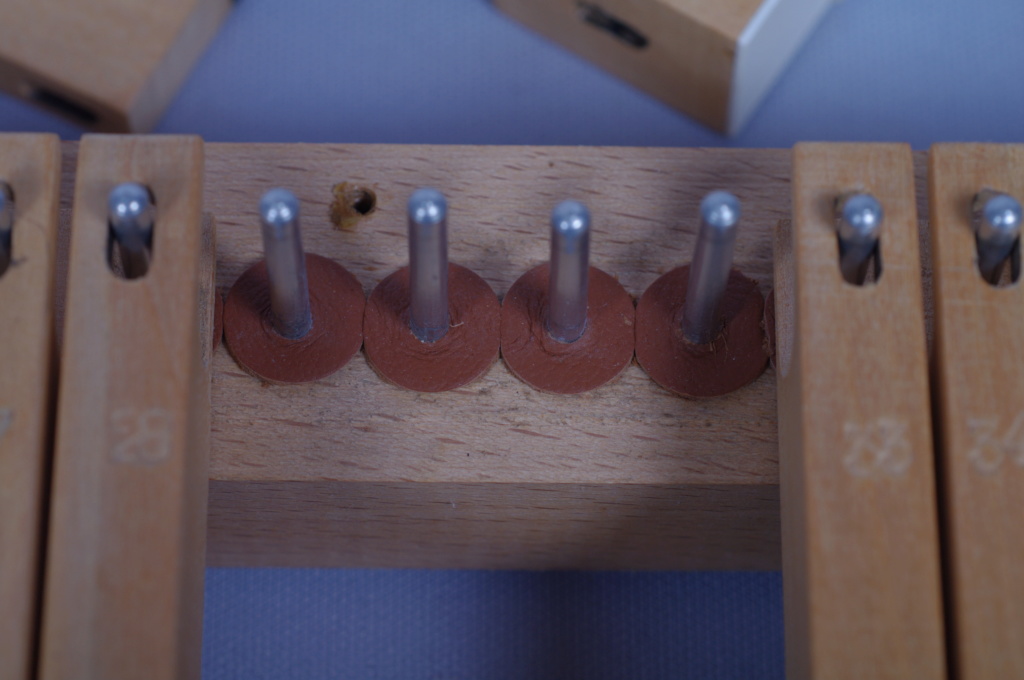

Die im Bild vorne sichtbare Reihe mit Messingbolzen werden von den Tasten betäigt heruntergedrückt und betätigen ihrerseits die auf der Unterseite befindlichen Hebel mit den Klappenbelägen welche dann die Tonlöcher freigeben. Diese Messingbolzen sind mit einem Gewinde versehen und man reguliert mit ihnen die Einstellung der Tasten.

Hier die Unterseite:

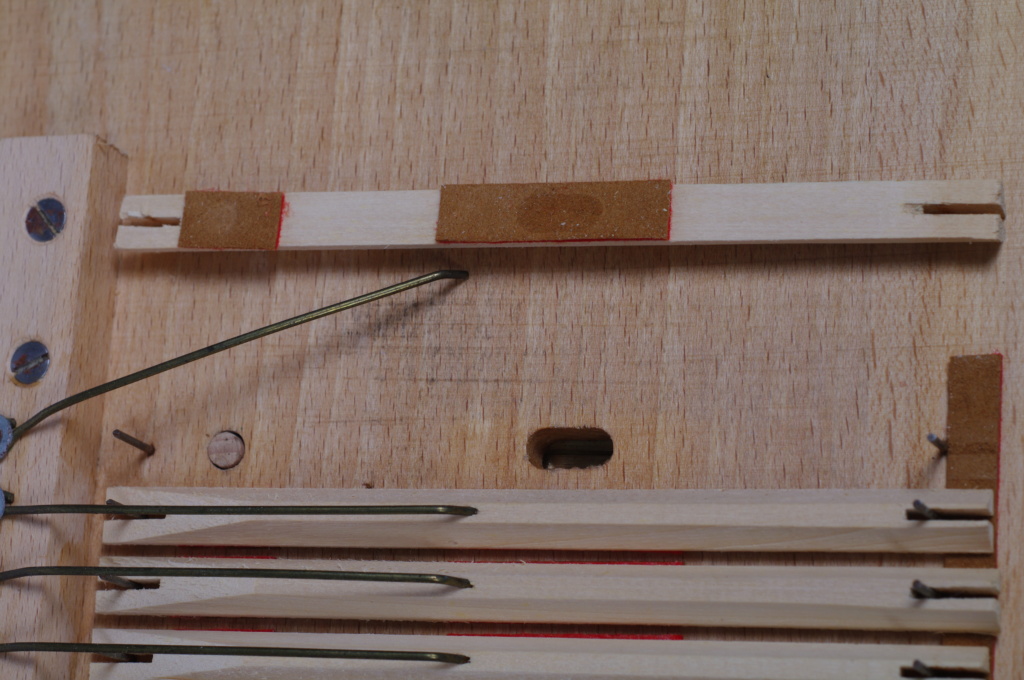

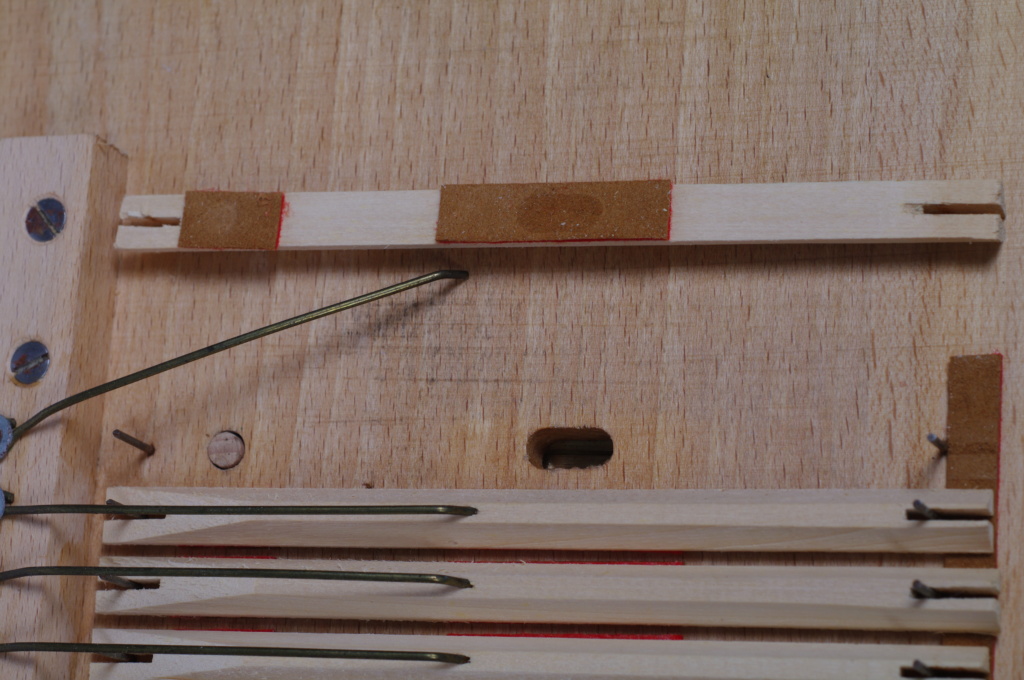

Hier ein demontierter Hebel, erkennbar die neuen Beläge, sowie links der durchs Holz geführte Stempel zur Betätigung des Hebels sowie das Tonloch:

Hier die abgenommene Tastatur mit einigen demontierten Tasten:

Das Instrument habe ich nun wieder in einen spielbaren Zustand gebracht.

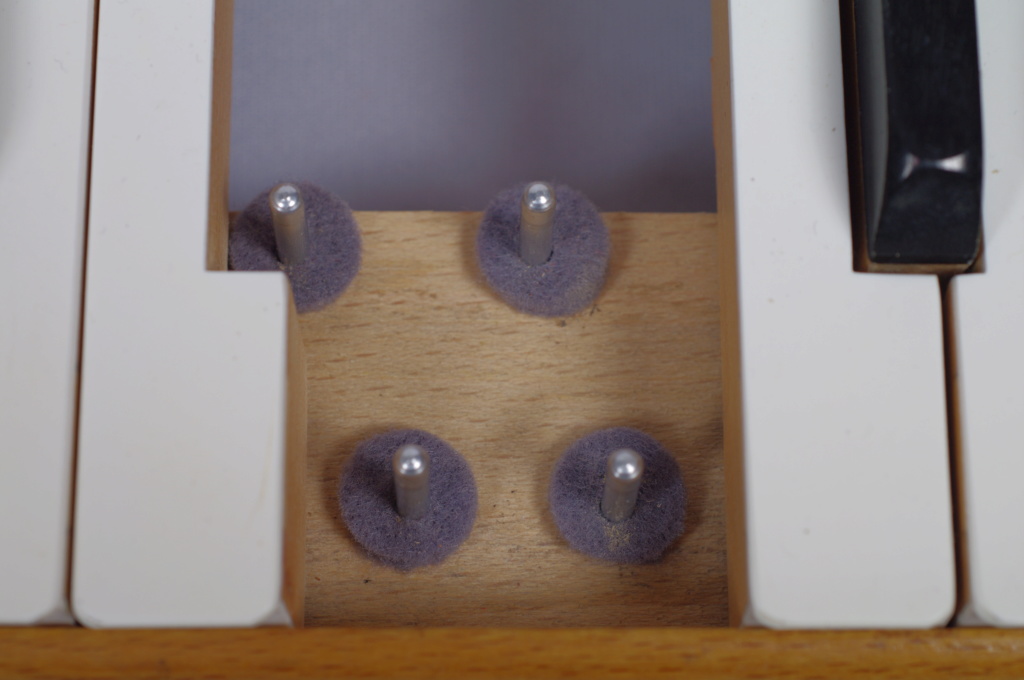

Tastenfilze und Lederanschläge gewechselt, alles Tasten und Hebel gesäubert und leicht überschliffen, die Tastenhöhe einreguliert und letztlich auch noch Korrekturen der Stimmung vorgenommen.

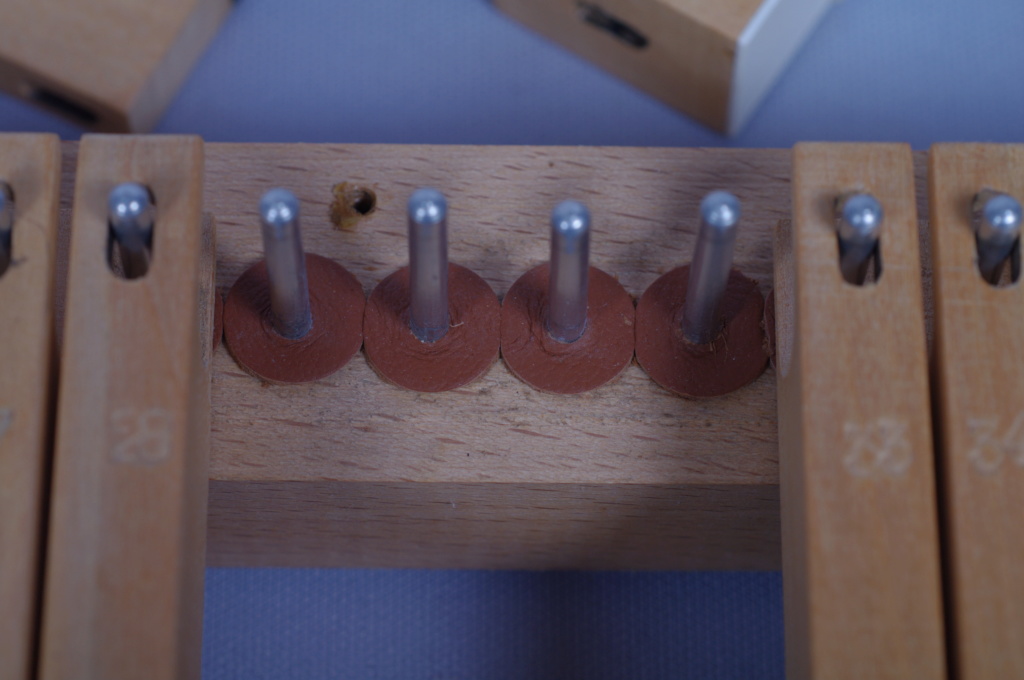

Erneuerte Dämpffilz und Anschläge:

Die Stimmung war noch erstaunlich „stimmig“ doch so 8-10 Töne waren daneben. Die Grundstimmung liegt bei erstaunlichen 444 Hz. Die Stimmplatten samt der Stimmzungen bestehen aus Messing, für den Klang vorteilhaft. Beim Akkordeon verzichtet man aus Gründen des Gewichtes darauf, lediglich bei den ganz hohen Tönen im Piccolo nimmt man beim Akkordeon dieses Material.

Die Stimmzungen sprechen bei diesem Instrument auf Unterdruck an. In solchen Tischharmoniums gibt es immer zwei Bälge. Der Eine dient zur Druck/Unterdruckerzeugung, der Andere dient als Vorratsbalg. Dies hat den Sinn daß die Töne nicht rhythmisch zu den Pumpbewegungen ihre Tonhöhe/Lautstärke ändern. So auch bei diesem Instrument.

Damit der Unterdruck im Vorratsbalg dort drin bleibt gibt es zwischen dem Pumpbalg und dem Vorratsbalg ein Ventil (hier aus Lederstücken), genauso verfügt der Pumpbalg als Verbindung zur Umgebungsluft ein baugleiches Ventil aus Leder. Wenn man nun den Pumphebel betätigt (runterdrücken) zieht man dadurch den unteren (Pump)Balg nach unten und saugt dadurch die im oberen (Vorrats)Balg vorhandene Luft ab.

(diese Stellung habe ich für das Photo mit einem Brettchen blockiert)

Dieser (Vorratsbalg) zieht sich entgegen der Federkraft der außenliegenden Federstäbe zusammen. Die vorher im Vorratsbalg vorhandene Luft befindet sich nun im Pumpbalg und wird bei der Aufwärtsbewegung des Pumphebels nach unten über das Auslassventil an die Umgebung abgeblasen. Die außen am Balg sichtbaren Federstäbe sorgen dafür daß der Vorratsbalg nun aber wieder sich entspannen möchte und erzeugt dadurch weiterhin einen Unterdruck. So ist ein ununterbrochenes Spiel mit Unterdruck möglich.

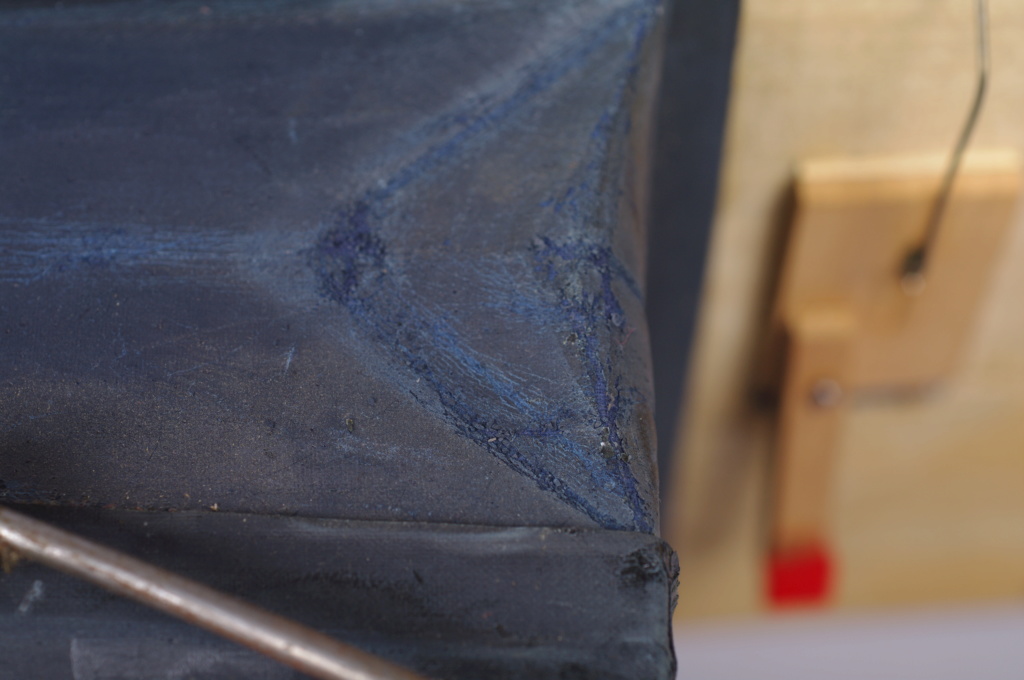

Ein Großteil des Mangels an Unterdruck lag natürlich an den defekten nun erneuerten Klappenbelägen sowie am defekten Lederventil des Pumpbalges. Doch auch das innenliegende, zwischen den beiden Bälgen liegende Ventil, ist sicherlich nicht mehr gut dicht. Um den Pumpmechanismus wirklich wieder in einen guten Zustand zu versetzen, müßte man auch dieses erneuern. An dieses ist heranzukommen in dem der gesamte Balg zerlegt wird, dabei muß natürlich der Balgbezug (aufgeklebt) entfernt werden. Der Balg ist natürlich auch nicht mehr perfekt.

Es ist völlig klar daß dieser, eh schon etwas spröde und an den Ecken ein wenig undicht, dabei zerstört würde. Das Ganze neu zu machen ist für einen halbwegs praktisch veranlagten Heimwerker kein Problem, doch es würde natürlich ein Teil der – im Innern nicht sichtbaren- Originalsubstanz des Instrumentes beseitig.

Zu diesem Zeitpunkt stellte sich dann die Frage wozu das Instrument dienen soll. Um wirklich darauf ernsthaft zu spielen oder eher als Zeitdokument und Museumsstück, welches zwar zur Vorführung bereit sich in einem spielbaren Betriebszustand befindet, aber doch ein kontinuierlicheres Pumpen benötigt als mit einem völlig intaktem Pumpsystem. Siehe dazu (Sinn und Zweck von Restaurierungen alter Instrumente) auch den Faden im Akkordeonforum:

https://www.musiker-board.de/thread...aurieren-historischer-akkordeons-sein.692151/

Bei der Restaurierung meines um einiges älteren deutschen Tischharmoniums aus Holz benutzte ich sogenanntes „Wachstuch“ um die Bälge nachzubauen. Das bewährt sich wunderbar und hält immer noch obwohl dies nun ein paar Jahrzehnte her ist.

Doch beim Kasriel Harmonium habe ich mich dazu entschieden erst darauf zu verzichten und die Originalsubstanz zu bewahren. Der Balg lässt sich immer noch einmal erneuern wenn nötig.

Das Instrument ist mit den von mir erneuerten Arbeiten spielbar und der Unterdruck reicht aus daß für ein paar Sekunden ohne Pumpen weitergespielt werden kann.

Zumal ich mein anderes restauriertes Tischharmonium noch habe und es voll Einsatzbereit ist:

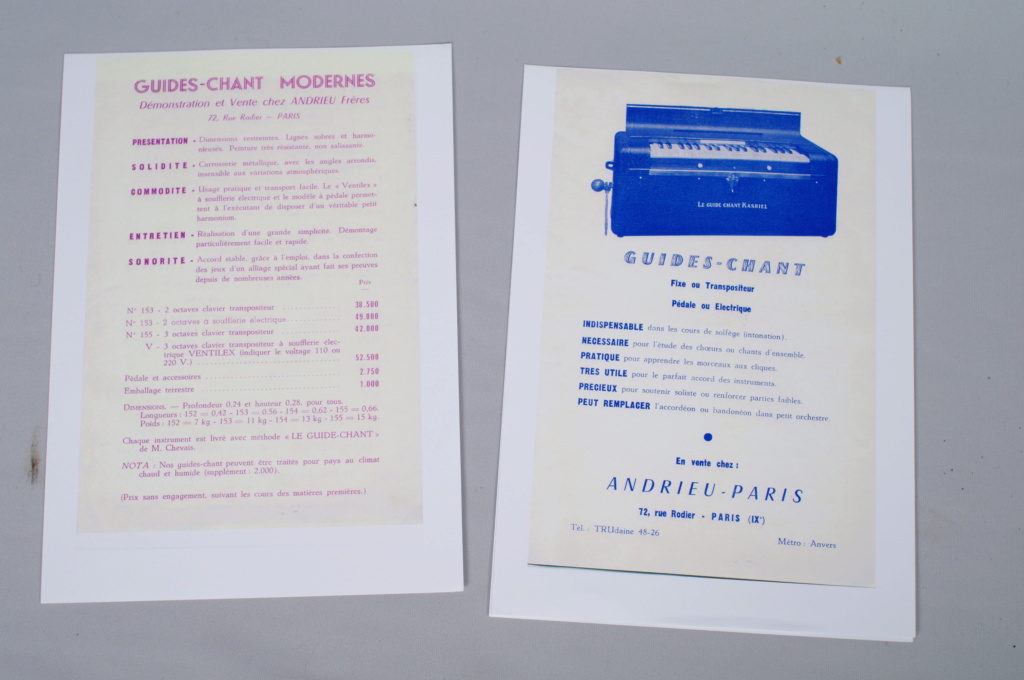

Nun noch ein paar prinzipielle Infos zu dem Instrument und dem Hersteller. Die Fa. Kasriel – Paris war der letzte französische Harmoniumhersteller und hat die Produktion 1984 eingestellt und beendete damit seine 150 jährige Tätigkeit als Harmoniumhersteller.

Die Guides-Chant gehörten zur Standartausstattung von Schulen aber wurden aber auch bei der Truppenbetreuung eingesetzt. Beides Argumente das ehemalige Holzgehäuse älterer Konstruktionen durch ein solides Blechgehäuse zu ersetzen. Es gab dieses Tischharmonium auch in einer Version mit eingebauter elektrischer Pumpe (deutscher Provinienz – Ventilex)

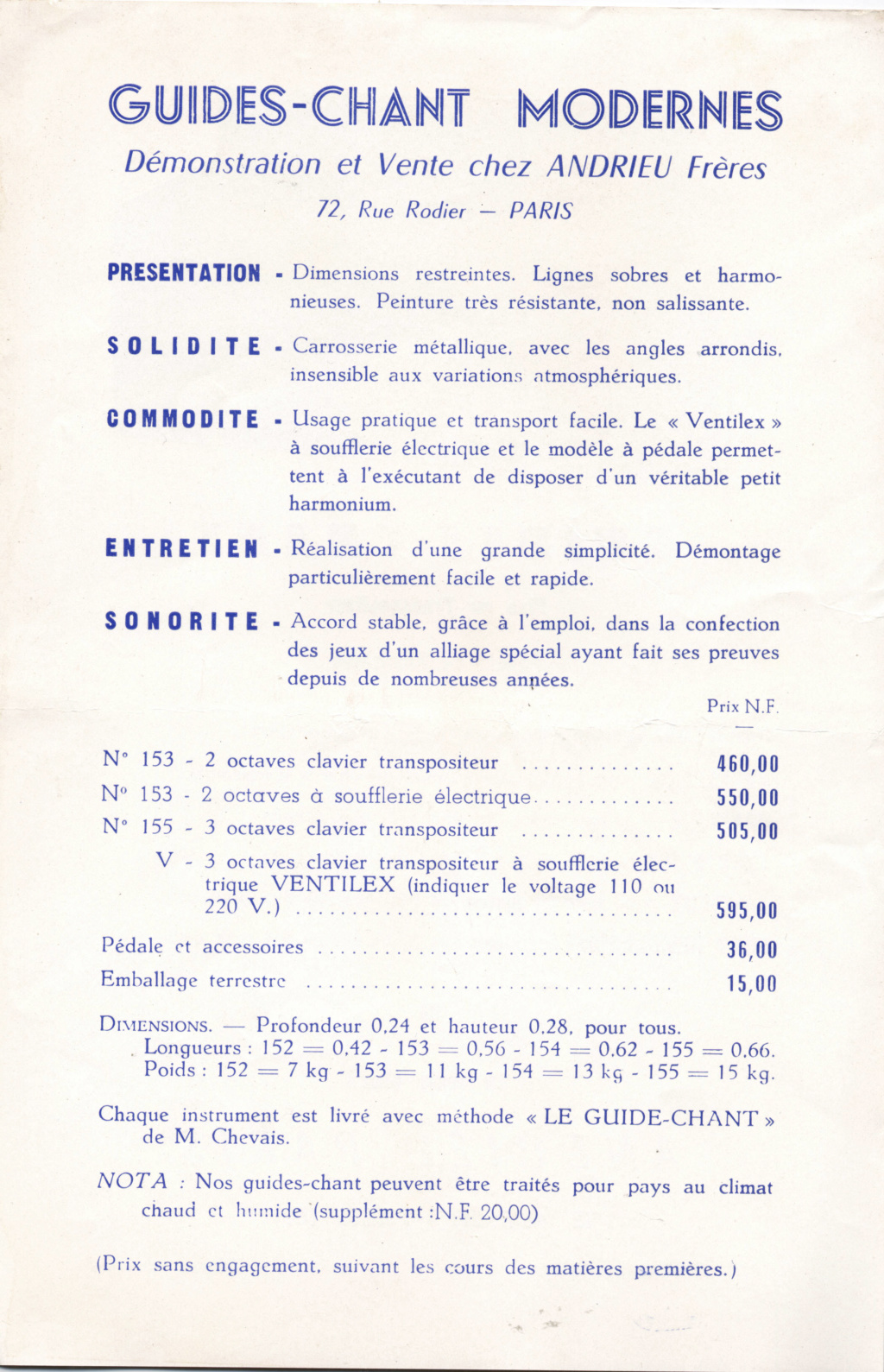

Im Internet findet man manches über die Guides-Chant und die Fa. Kasriel, so auch diesen Prospekt:

Auf ihm erkennt man daß es scheinbar auch vorgesehen war eine Schnur am Pumphebel zu befestigen um dann per Fußbetätigung zu pumpen und dann mit beiden Händen spielen zu können.

So ich hoffe daß die Vorstellung des Instrumentes nicht zu langatmig war… und daß ich hier mit dem Bericht in der richtigen Rubrik gelandet bin. Ich hätte ihn eigentlich eher im Akkordeonforum plaziert, weil die Verwandtschaft viel näher ist als z.B. mit den Hammondorgeln etc.

Irgendwann geht’s dann auch der Restaurierung des Bertone Locatelli Akkordeon weiter.

Roland

Beim Stöbern auf einer französischen Oldtimer-Ersatzteilbörse stolperte ich aus „Versehen“ über dieses Tischharmonium der Firma Kasriel. Normalerweise erwartet man nicht auf einer Auto-Teile Börse Musikinstrumente zu finden – erst recht nicht mit einem mehr nach Hause zu kommen. Doch das stand da so einsam inmitten der vorrosteten alten Teile, verwaist, und zog mich in seinen Bann daß ich letztlich es nicht dort zurücklassen konnte. Auch der Verkäufer ahnte daß ich wohl der einzige Interessent sein würde und machte mir dann ein immer besseres Angebot – aber verschenken wollte er es dann doch nicht, denn letztlich hing auch ein Stück Erinnerung daran. Es handelt sich nämlich um das Schulharmonium seiner Grundschule auf welchem mit Kreide der Name seines Klassenlehrers vermerkt ist/war.

Meine Aufmerksamkeit zog das Instrument aufgund seines außergewöhnlichen Äußeren, einem gerundeten Blechgehäuse, beschichtet mit grünem Schrumpflack sowie einer anderen Eigentümlichkeit auf sich. Rechts und links der zugänglichen Tasten waren weitere Tasten zu sehen, welche aber in heruntergedrückter Position verharrten und, vor allem, mit den Fingern keinesfalls erreichbar waren. Das irritierte mich ziemlich. Ich kenne von Akkordeons daß es durchaus manchmal Knöpfe gibt welche nur aus reiner Zierde und um der Symmetrie (der Ästhetik des „kleinen Mannes“) im Erscheinungsbild zu dienen, die aber „tote“ Knöpfe sind. Doch hier bei einem so sachlich konstruierten, offensichtlichem Zweckinstrument, so etwas - zumal es das Instrument ja auch nicht schöner macht heruntergedrückte Tasten unter der Blechverkleidung zu sehen…

Da ich sowas wie ein Asylheim für nicht geschätze oder verwaiste Instrumente habe, ließ ich mich überreden es zu kaufen. Beim Wegtragen quer über die Oldtimerbörse sprachen mich mehrere Franzosen darauf hin an, weil ihnen dieses Instrument bekannt war denn in Frankreich gehörte so ein Tischharmonium wohl zur Standartaustattung der Ecole Primär (<Grundschule>) und wurde vom Klassenlehrer zum gemeinsamen Singen und für den Musikunterricht benutzt. Ein Mann erzählte mir daß er es immer war der dem Lehrer das Instrument tragen mußte.

Nun zum Instrument.

Töne kamen keine mehr großartig heraus denn es ließ sich kein nennenswerter Druck (besser Unterdruck) aufbauen. Da ich schon einmal ein Tischharmonium vor rund 25 Jahren restauriert habe und mittlerweile auch Akkordeons restauriere, kannte ich schon den ungefähren Aufbau so daß ich guter Dinge war es wieder reparieren zu können.

Zu Hause zurückgekehrt mußte ich direkt den seltsam verdeckten Tasten auf den Grund gehen. Alles muß ja einen Sinn haben, so auch hier!

Mich irritierten zudem noch zwei an der senkechten vorderen Begrenzung der Tastatur vorhanden Sacklochbohrungen.

Bei der Demontage der oberen Blechhaube des Instrumentes bemerkte ich daß die Tastatur nicht wirklich fest mit dem Instrument verbunden ist, sondern als Einheit abhebbar ist. ???

Nach Abheben des Tastenblocks war dann ein in das Holz des Instrumentes aufgeschraubtes Lochblech sichtbar.

Auf der Unterseite des Tastenblocks ist ein Führungsbolzen. Und dann – na ja erst jetzt- erschloß sich mir das Rätsel dieser Konstruktion.

Man kann die Tatstatur als Einheit vorne leicht anheben, verschieben, und dann, jeweils einen Ton versetzt, wieder absenken und den Bolzen in einer der benachbarten Bohrungen einrasten lassen. So kann man die absoluten Töne also anderen Tasten zuordnen, einfacher ausgedrückt, es handelt sich um eine Transponiereinrichtung.

Die Sacklochbohrungen an der Vorderseite dienen zur Aufnahme zweier Knöpfe welche man benötigt um die Tastatur anzuheben und zu verschieben. Die Knöpfe fehlten, so daß ich sie nachgedrechselt habe.

Mit maximal nach recht verschobener Tastatur

Mit maximal nach links verschobener Tastatur

An dem mittig oberhalb der Tastatur angebrachten, leider nicht ganz komplett erhaltenen, Papierstreifen ist die Grundposition zu erkennen.

Das Transponieren mit einem Tasteninstrument ist nicht so ganz einfach da der Fingersatz ja ein völlig anderer aufgrund der ungleichen Verteilung der schwarzen und weißen Tasten wird. Es soll zwar durchaus Pianisten gegeben haben die dieses trotzdem ad hoc beherrschten, doch dem „normalen“ Klavierspieler bereitet das durchaus Mühe – man muß sich mühevoll das gleiche Stück in einer anderen Tonart erst mal neu erarbeiten.

Hier ganz anders, man hebt einfach die Tastaturlade an der Vorderkante ein wenig hoch und verschiebt diese um die gewünschte Anzahl der Töne und senkt sie ab. Und nun kann man ganz souverän mit dem gleichen Fingersatz das Stück in einer anderen Tonart spielen.

Doch warum das Ganze? Nun beim Zusammenspielen mit Anderen welche ein Stück in einer anderen Tonart kennen hilft das natürlich. Mir hilfreich wäre das schon öfters wenn ich mit anderen zusammen spiele, wenn mein Akkordeon das nur könnte!

Aber der eigentlich Sinn geht schon aus der Bezeichnung des Instrumentes

Le Guide Chant

(Chorleiter) hervor. Wenn ein Chorleiter feststellt daß die Chormitglieder nicht in der Tonhöhe mitkommen kann er ganz flexibel reagieren und nun etwas tiefer oder höher das Lied anstimmen.

Hier das Instrument mit entferntem Tastenblock. Wie zu erkennen liegen die Stimmplatten in einem Kassotto-Schacht

Die im Bild vorne sichtbare Reihe mit Messingbolzen werden von den Tasten betäigt heruntergedrückt und betätigen ihrerseits die auf der Unterseite befindlichen Hebel mit den Klappenbelägen welche dann die Tonlöcher freigeben. Diese Messingbolzen sind mit einem Gewinde versehen und man reguliert mit ihnen die Einstellung der Tasten.

Hier die Unterseite:

Hier ein demontierter Hebel, erkennbar die neuen Beläge, sowie links der durchs Holz geführte Stempel zur Betätigung des Hebels sowie das Tonloch:

Hier die abgenommene Tastatur mit einigen demontierten Tasten:

Das Instrument habe ich nun wieder in einen spielbaren Zustand gebracht.

Tastenfilze und Lederanschläge gewechselt, alles Tasten und Hebel gesäubert und leicht überschliffen, die Tastenhöhe einreguliert und letztlich auch noch Korrekturen der Stimmung vorgenommen.

Erneuerte Dämpffilz und Anschläge:

Die Stimmung war noch erstaunlich „stimmig“ doch so 8-10 Töne waren daneben. Die Grundstimmung liegt bei erstaunlichen 444 Hz. Die Stimmplatten samt der Stimmzungen bestehen aus Messing, für den Klang vorteilhaft. Beim Akkordeon verzichtet man aus Gründen des Gewichtes darauf, lediglich bei den ganz hohen Tönen im Piccolo nimmt man beim Akkordeon dieses Material.

Die Stimmzungen sprechen bei diesem Instrument auf Unterdruck an. In solchen Tischharmoniums gibt es immer zwei Bälge. Der Eine dient zur Druck/Unterdruckerzeugung, der Andere dient als Vorratsbalg. Dies hat den Sinn daß die Töne nicht rhythmisch zu den Pumpbewegungen ihre Tonhöhe/Lautstärke ändern. So auch bei diesem Instrument.

Damit der Unterdruck im Vorratsbalg dort drin bleibt gibt es zwischen dem Pumpbalg und dem Vorratsbalg ein Ventil (hier aus Lederstücken), genauso verfügt der Pumpbalg als Verbindung zur Umgebungsluft ein baugleiches Ventil aus Leder. Wenn man nun den Pumphebel betätigt (runterdrücken) zieht man dadurch den unteren (Pump)Balg nach unten und saugt dadurch die im oberen (Vorrats)Balg vorhandene Luft ab.

(diese Stellung habe ich für das Photo mit einem Brettchen blockiert)

Dieser (Vorratsbalg) zieht sich entgegen der Federkraft der außenliegenden Federstäbe zusammen. Die vorher im Vorratsbalg vorhandene Luft befindet sich nun im Pumpbalg und wird bei der Aufwärtsbewegung des Pumphebels nach unten über das Auslassventil an die Umgebung abgeblasen. Die außen am Balg sichtbaren Federstäbe sorgen dafür daß der Vorratsbalg nun aber wieder sich entspannen möchte und erzeugt dadurch weiterhin einen Unterdruck. So ist ein ununterbrochenes Spiel mit Unterdruck möglich.

Ein Großteil des Mangels an Unterdruck lag natürlich an den defekten nun erneuerten Klappenbelägen sowie am defekten Lederventil des Pumpbalges. Doch auch das innenliegende, zwischen den beiden Bälgen liegende Ventil, ist sicherlich nicht mehr gut dicht. Um den Pumpmechanismus wirklich wieder in einen guten Zustand zu versetzen, müßte man auch dieses erneuern. An dieses ist heranzukommen in dem der gesamte Balg zerlegt wird, dabei muß natürlich der Balgbezug (aufgeklebt) entfernt werden. Der Balg ist natürlich auch nicht mehr perfekt.

Es ist völlig klar daß dieser, eh schon etwas spröde und an den Ecken ein wenig undicht, dabei zerstört würde. Das Ganze neu zu machen ist für einen halbwegs praktisch veranlagten Heimwerker kein Problem, doch es würde natürlich ein Teil der – im Innern nicht sichtbaren- Originalsubstanz des Instrumentes beseitig.

Zu diesem Zeitpunkt stellte sich dann die Frage wozu das Instrument dienen soll. Um wirklich darauf ernsthaft zu spielen oder eher als Zeitdokument und Museumsstück, welches zwar zur Vorführung bereit sich in einem spielbaren Betriebszustand befindet, aber doch ein kontinuierlicheres Pumpen benötigt als mit einem völlig intaktem Pumpsystem. Siehe dazu (Sinn und Zweck von Restaurierungen alter Instrumente) auch den Faden im Akkordeonforum:

https://www.musiker-board.de/thread...aurieren-historischer-akkordeons-sein.692151/

Bei der Restaurierung meines um einiges älteren deutschen Tischharmoniums aus Holz benutzte ich sogenanntes „Wachstuch“ um die Bälge nachzubauen. Das bewährt sich wunderbar und hält immer noch obwohl dies nun ein paar Jahrzehnte her ist.

Doch beim Kasriel Harmonium habe ich mich dazu entschieden erst darauf zu verzichten und die Originalsubstanz zu bewahren. Der Balg lässt sich immer noch einmal erneuern wenn nötig.

Das Instrument ist mit den von mir erneuerten Arbeiten spielbar und der Unterdruck reicht aus daß für ein paar Sekunden ohne Pumpen weitergespielt werden kann.

Zumal ich mein anderes restauriertes Tischharmonium noch habe und es voll Einsatzbereit ist:

Nun noch ein paar prinzipielle Infos zu dem Instrument und dem Hersteller. Die Fa. Kasriel – Paris war der letzte französische Harmoniumhersteller und hat die Produktion 1984 eingestellt und beendete damit seine 150 jährige Tätigkeit als Harmoniumhersteller.

Die Guides-Chant gehörten zur Standartausstattung von Schulen aber wurden aber auch bei der Truppenbetreuung eingesetzt. Beides Argumente das ehemalige Holzgehäuse älterer Konstruktionen durch ein solides Blechgehäuse zu ersetzen. Es gab dieses Tischharmonium auch in einer Version mit eingebauter elektrischer Pumpe (deutscher Provinienz – Ventilex)

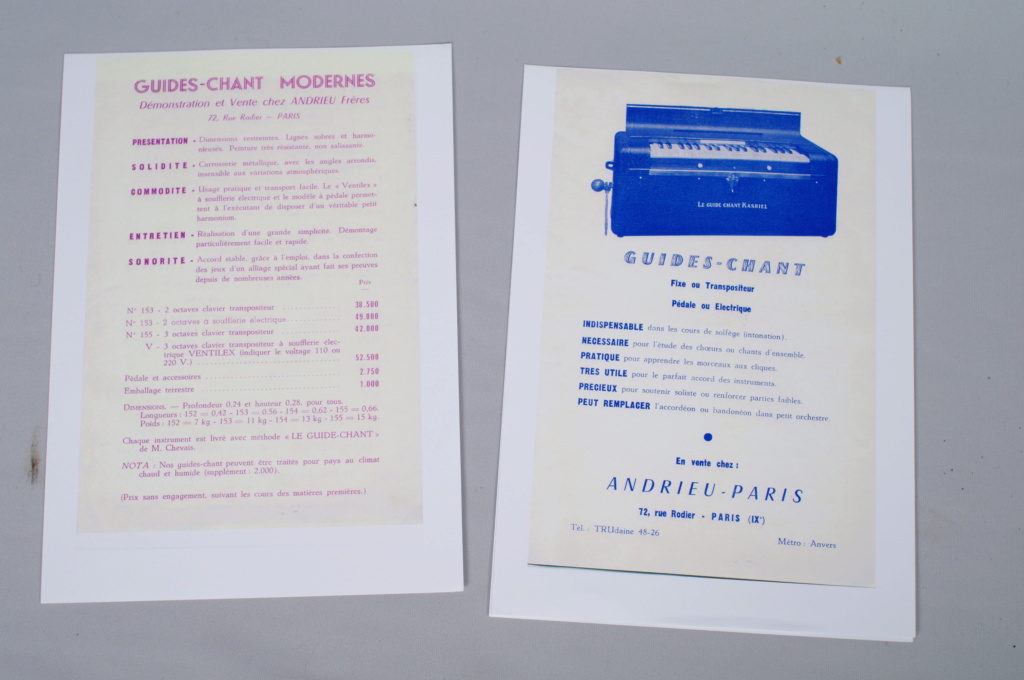

Im Internet findet man manches über die Guides-Chant und die Fa. Kasriel, so auch diesen Prospekt:

Auf ihm erkennt man daß es scheinbar auch vorgesehen war eine Schnur am Pumphebel zu befestigen um dann per Fußbetätigung zu pumpen und dann mit beiden Händen spielen zu können.

So ich hoffe daß die Vorstellung des Instrumentes nicht zu langatmig war… und daß ich hier mit dem Bericht in der richtigen Rubrik gelandet bin. Ich hätte ihn eigentlich eher im Akkordeonforum plaziert, weil die Verwandtschaft viel näher ist als z.B. mit den Hammondorgeln etc.

Irgendwann geht’s dann auch der Restaurierung des Bertone Locatelli Akkordeon weiter.

Roland

- Eigenschaft