netstalker

R.I.P.

- Zuletzt hier

- 04.05.21

- Registriert

- 29.03.12

- Beiträge

- 5.821

- Kekse

- 37.131

Stimmt eben auch nicht. Les den Link von Valvewizard von mir s.o.

Im OT ist elektromagnetische Energie gespeichert, die im AC (Spule) freigesetzt wird. Dadurch kann die Spannung im OT im class A Betrieb die doppelte Anodenspannung erreichen.

Diese Spannungsüberhöhung durch die EMK des Eisenkerns trägt zwar zum "Klang" generell bei; die Endstufenzerre ist trotzdem eine Folge der Verzerrungen die bei Erreichen der Anodenspannung entstehen.

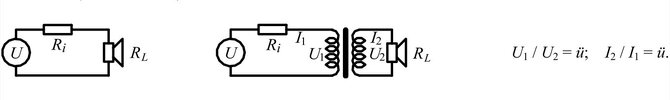

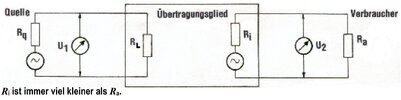

Bei Valvewizard wird ein Effekt beschrieben der Strom nachschiebt - an einer Induktivität eilt der Strom der Spannung nach. In einem komplexen System mit Leistungsanpasssung (Quellimpedanz=Lastimpedanz) ist das jedoch eine sehr theoritische Betrachtung, die bei Betrieb mit einem Sinussignal sicherlich nachweisbar ist; analysiert man jedoch das komplexe Signal einer Gitarre sieht das schon wieder ganz anders aus; vor allem verschieben sich die Verhältnisse mit der Änderung der Frequenz (Die Impedanzen der beteiligten Quellen und Verbraucher ändern sich bei Frequenzänderung) und durch die hohe Dynamik des Eingangssignals.

Des halb gilt grundsätzlich Verzerrung kommt aus dem "Clipping", der Klang derselben aus den Schaltungen der Endstufe und dem Netzteil.

Z.B. alleine das (vernünftige) verwenden einer Ladespule ("Choke") in Verbindung mit einem entsprechend dimensionierten Lade-Elko ändert die "Wärme" der Verzerrung.

Um auf die Ausgangsfrage des TO zurück zu kommen:

Allein durch das Umschalten der Ausgangsimpedanz der Lautsprecherbox ändert sich die Lautstärke, bei der der Amp zu zerren beginnt nur marginal.

Gehen wir von einer Leistung des Amps von 50 Watt an 8 Ohm aus und ändern diese auf 16 Ohm: Durch die geringere Last am AÜ wird die Spannung höher werden was in diesem Fall Kontraproduktiv wäre (das passiert bei Röhrenamps mit AÜ - wie gesagt bei Transistoren sieht das anders aus).

Der zweite Grund der dagegen spricht: klar - bei 16 Ohm hätte man - rechnerisch - die halbe Leistung; um die Lautstärke zu halbieren müsste man jedoch die Leistung um 10dB dämpfen -> man müsste aus den 50Watt 5 Watt machen - etwa 64Ohm Impedanz (6,25Watt).

Ob das jetzt Sinnvoll ist muss jeder für sich entscheiden - ich würde einfach den Amp anders dimensionieren - wenn man noch keinen Amp gebaut hat: nen kleineren kaufen.

BTW und ohne jetzt noch mal auf komplexe Systeme wie den Ausgangskreis eines Röhrenamps einzugehen:

Telefunky hat ebenfalls bereits darauf hin gewiesen: zu hohe Impedanzen am Ausgang kosten u.U. den AÜ - wers nicht glaubt kann es ausprobieren und muss dann halt nen neuen kaufen.......

- in 40 Jahren Röhrentechnik gewinnt man auch schon mal an Erfahrung....

- in 40 Jahren Röhrentechnik gewinnt man auch schon mal an Erfahrung....