So etwas wie Tritonussubstitution gibt es auch in der Klassik! Es heißt nur anders

Guck dir mal die sogenannten "Ü-Akkorde" an, insbesondere den "ü-5/6", also den übermäßigen Quintsextakkord. Übermäßig bezieht sich hier auf die Sexte; es wird also ein Akkord mit Grundton, Terz, Quinte und übermäßiger Sexte gebildet.

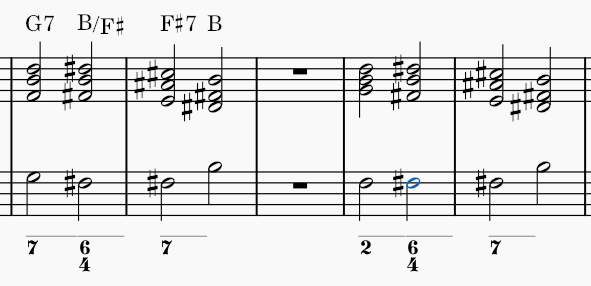

Funktionsharmonisch ist der klingende G7-Akkord so als Doppel-Dv mit tiefalterierter Quinte im Bass zu deuten; enharmonisch verwechselt mit den Tönen G-H-D-E#.

Wie kommt man auf diese Töne? Wenn man als Ziel H-Dur zugrunde legt und rückwärts analysiert, entspricht der F#7-Akkord der Dominante und H-Dur mit F# im Bass dem Kadenzierenden Quarzsextakkord. Wenn man sich nun darüber im klaren ist, wie eine Kadenz üblicherweise aufgebaut ist, weiß man, dass vor der Dominante entweder ein subdominantischer Klang, oder eben etwas doppeldominantisches kommt. Letzteres ist hier der Fall! Also betrachten wir die Doppeldominante von H-Dur, nämlich C#. Werden nun doppeldominant-typische Attribute hinzugefügt (bzw. weggelassen), entsteht mit kleiner Septime, kleiner None und Wegkürzung des Grundtons der sogenannte Doppel-Dv. Geht man nun einen Schritt weiter und setzt, eigentlich recht unüblich, die Quinte dieses Klanges in den Bass und vermindert sie um einen Halbton (was das ganze satztechnisch, wenn man so möchte, wieder gerade rückt), so entsteht der (weit oben

) genannte Klang: G-H-D-E#; also ein geläufiger Doppeldominantvertreter.

Was diesen Klang besonders reizvoll macht, ist meines Erachtens der chromatische Schritt in den Kadenzierenden-4/6-Akkord (welcher aber, so mein Empfinden, nicht modulationsentscheidend ist. Dazu aber weiter unten mehr).

Eine Fortschreitungen bzw. Umkehrung wie im zweiten Notenbeispiel ist ebenso möglich und Funktional im Grunde gleich. Der K-4/6 wäre in diesem Fall aus satztechnischer Sicht sogar nicht mehr nötig (sofern es keinen Durchgang über den Ton F# gibt), da bei direkter Septakkordverbindung keine Quintparallelen entstehen würden. Ein richtiger ü-5/6-Akkord wäre es aber wohl nicht mehr.

Um auch noch etwas zum Thema Modulation und deren Benennung zu sagen: ohne Kontext vor der Kadenz, kann über eine mögliche Modulation nur spekuliert werden. Aber gehen wir davon aus, dass beispielsweise von C-Dur nach H-Dur moduliert wird, so wird die enharmonische mehrdeutigkeit des Tones F bzw. E# spannend. In der Ausgangstonart (C-Dur) liest man mit dem Ton F einen G7-Akkord in Grundstellung, mit E# jedoch einen DDv über b5 in der zu erreichenden Tonart (H-Dur, wenn auch vom verwendeten Tonmaterial eigentlich h-moll, aber das ist wohl ein anderes Thema).

Zunächst wird meist nur auf dem Papier deutlich, wo die "Modulationsreise" hingehen soll. Klanglich reist (meist) erst mit erreichen des Kadenzierenden-4/6-Akkords der neuen Tonart der Himmel (oder doch eher der Boden?!) auf und man befindet sich plötzlich, ohne lange Modulationsstrecke, in einer neuen Tonart-Welt (um ein bisschen ins schwärmen zu kommen

).

Dementsprechend definiere ich eine solche Modulation als

enharmonische Modulation, mit Hilfe des ü-5/6.

Und noch eine kurze Anmerkung dazu, warum nach dem "G7-Akkord" ein 4/6-Akkord erklingt: das hat primär satztechnische Gründe, wobei natürlich das Ohr und der persönliche Geschmack, bzw. das vor Ohren liegende klangliche Ziel entscheidend ist. Würde auf G7 direkt F#7 folgen, so entstünden Quintparallelen zwischen Bass und (im Falle des obigen Notenbeispiels) der Oberstimme. Aber natürlich findet man auch das in der Literatur, gerne als "Mozart-Quinten" bezeichnet.

Das war jetzt viel Text und Input, aber hoffentlich hilfreicher Natur