Hi Miriel, also ich habe mal nach mehr als 20J wieder den Tremhebel an die Strat gemacht und die ganze Tremsache mal gründlich untersucht. ( Dann hol dir mal n Bier, das dauert länger

)

Also eine gespannte Saite hat erstmal noch überhaupt keine Auflagekraft an Steg und Sattel.(Bild 1 a) Erst wenn die Saite hinter den Auflagepunkten abgewinkelt wird, steigt die Auflagekraft mit zunehmendem Winkel an. ( Bild 1 b) Sattelseitig können durch verschiedene "Wickeltechniken" zu flache Winkel entstehen, drum setzt Fender die Seitenniederhalter ( SN) ein. Aus bild 1 c) ergibt sich, dass am Steg eine hohe Auflagekraft (AK) erwünscht wurde (steiler Winkel). Hier soll die Saite also auch im Tremmbetrieb definitiv "zu ende sein". Kopfseitig sieht es nun so aus: die V-förmigen Kerben im Sattel klemmen die Saiten ein, besonders die umsponnenen riffeln sich beim stimmen schon richtig ein (Mikroverzahnung). Der mit den SN künstlich versteilerte Winkel lässt vermuten, dass die Saiten am Sattel ihr festes Ende haben sollen. das würde bedeuten, dass das Trem vor einem halben Jahrhundert nicht für Divebombs entwickelt wurde, sondern für eine "verzierende" Ergänzung durch sanfte Frequenzmodulation. -Leichter Hulahulaeffekt. Für Dives, die darüber hinausgehen, wären unsinnigerweise gleich 3 Reibungs- und Klemmpunkte hintereinander geschaltet: Sattel, SN, Wirbelknäul. Die Saite kann rutschen oder sich verhaken, wo sie gerade meint. Wer tiefer diven will, kann vor dem Problem stehen, die SN rauzuwerfen, nicht so steil zu wickeln und die Haftung am Sattel mit Graphit noch weiter zu reduzieren. Die Saite kann sich nun beim Dive auf der ganzen Länge zusammenziehen und dehnen und findet ihren festen Endpunkt erst am Wirbel. Die Probleme dort kann man in den Griff bekommen, wenn man die Saite kürzt und keine Knäuel aufwickelt. 100% perfekt ist das aber nicht. Offensichtlich hat Leo das nicht vorgesehen, sonst wäre klar ein Klemmsattel drin, der das feste Ende der Saite eindeutig definiert und die SN draussen.

Nun zum Trem und was da abgeht:

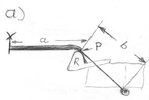

Der steile Winkel, der für eine hohe auflagekraft (Haftreibung) am Reiter sorgt, ist für sehr kleine Tremhübe das definitive Ende der Saite (Bild 2 a) ). Zusammen mit dem kleinen radius der Reiterspitze hat die Sache aber einen sichtbaren einfluss auf die Saite. Gebrauchte Stratseiten haben am hinteren Ende nämlich einen Knick, dort, wo sie auf den Reiter gedrückt haben. Knick bedeutet, dass die Saite über ihren dauerelastischen Bereich verformt wurde. So verformte Metalle weisen an der Stelle der Verformung eine höhere Härte auf (!), die neue Form ist also besonders "formstabil" und weist höhere Kräfte auf, um so zu bleiben, wie sie ist. Und diese formerhaltenden Kräfte wirken der Auflagekraft am Reiter beim Diven entgegen, die Haftung wird geringer (Bild 2 b) ). Selbst wenn dieser Knick nicht für das Auge sichtbar ist, sind seine hohen Rückstellkräfte vorhanden, die der Auflagekraft entgegenwirken. Wenn die Saite auch sichtbar noch aufliegt, kann ein Fall vorliegen, wie ich ihn in Bild 1 a) gezeigt habe: 0-Spiel heisst noch lange nicht Auflagekraft!

Die Vorgänge laufen nun so ab:

Die Saite ist gestimmt und hat auf der ganzen Länge die gleiche Zugkraft. Die Auflagekraft auf dem Reiter ist maximal, der Punkt ist sozusagen fest. Beim Diven werden die Saiten zwischen Reiter und Sattel (?- hm , naja, das hatten wir schon

) verkürzt, nach unten verstimmt, -die Zugkraft der Saiten wird sehr viel geringer (!). dadurch kommen auch die Rückstellkräfte aus der Saitenverformung stärker zum Tragen. Es entsteht nun die Situation aus Bild 3a) , wobei ich die Saite wie ein Gummiband dargestellt habe: je höher die Zugkraft, desto dünner die Saite in der Darstellung. Die Strecke a weist nun relativ wenig Zug auf, währen die Strecke b noch die ursprüngliche volle zugraft hat. Bedingt durch die "Knickkräfte" der Saite bringt sie dort, wo es nötig wäre, keinen Anpressdruck auf den Reiter. Haftung existiert nur noch weit hinten (Punkt P) am schrägen teil des Reiters. An P greifen nun 2 ungleiche Zugkräfte an, und es ist klar, was nun passiert: Zwischen Reiter und Saite kommt es zu Gleitreibung und einer Relativbewegung. Saite und Reiter verrutschen zueinander, die Saite wird von der höheren Kraft nach hinten gezogen.

In einem Bild 3 b) ( habe ich heute nicht mehr geschafft, sorry

) würde dann die Saite auf der Strecke a ( Bild 3 a) ) dünner, auf der Strecke b dicker erscheinen, und : beide Strecken wären GLEICH stark gemalt ( von "Zeichnen" rede ich mal gar nicht erst..

). Bei der ganzen Sache rutscht natürlich auch die "Beule" wieder mehr auf die Reiternase und die Nase greift ( wegen dem Saitenrutsch nach hinten) etwas zu weit vorn. Dadurch startet das Dive-go-back mit einer besseren Haftung, als der Dive-down aufgehört hat. Mit immer weiterem Zurücknehmen steigen Zug-und Auflagekraft wieder an, und in der 0-Stellung ( imaginäres Bild 3 c) (nochmal sorry)) klingt die Saite dann zu hoch. In diesem "Bild 3c) " würde dann die Strecke a dünner als vor dem Versuch dargestellt sein, die Strecke b dicker. das hintere Ende ist -sozusagen- jetzt "zu tief" gestimmt, weil es noch die niedrige Zugkraft vom Dive-down-ende besitzt. An Punkt P wirken also wieder 2 unterschiedliche Kräfte (diesmal in umgekehrter Richtung), die sich aber wegen der hohen Haftreibung Saite/reiter nicht ausgleichen können. Beim Zuppen wird diese Haftung verringert, und es kommt -wenigstens teilweise- zu einem Ausgleich der Kräfte, die Saite ist dann weniger verstimmt als vorher.

also die Vorgänge habe ich alle beobachtet, was sauschwer war. Da gehts um Hundertstel

da muss man schon das Kinn auf der Klampfe abstützen, sich voll auf ein Detail konzentrieren und viele Versuche machen, bis man sich an die "neue Umgebung" gewöhnt hat. Vor jedem neuen Versuch natürlich fleissig zuppen und neu stimmen, weil, was ungesehen verrutscht ist, sonst nicht nochmal verrutscht. Das Bild "Versuch" ist mal so die Lachnummer, mit was für bekloppten Mitteln ich hier so am rummachen bin (trem in Ruhestellung) . Für das Rutschen müsste ich n Video machen, aber mit 320X240 Px -nee, wird nix. Mit Fotos war fast unmöglich, aber bei der schlimmsten (G-) Saite sollte es erkennbar sein: Bild "Beule" und Beule2" bei trem halb down und voll down. -Wie gesagt,auch wenn die Beule nicht mit der Lupe sichtbar wird, die Kräfte sind da!

FORTSETZUNG FOLGT !

Feierabend für heute

Norbert

) würde dann die Saite auf der Strecke a ( Bild 3 a) ) dünner, auf der Strecke b dicker erscheinen, und : beide Strecken wären GLEICH stark gemalt ( von "Zeichnen" rede ich mal gar nicht erst..

) würde dann die Saite auf der Strecke a ( Bild 3 a) ) dünner, auf der Strecke b dicker erscheinen, und : beide Strecken wären GLEICH stark gemalt ( von "Zeichnen" rede ich mal gar nicht erst..