Es ist natürlich ein sehr Komplexes Thema. Ich bin aber überzeugt wenn man in der Musiktheorie die Ursprünge mehr einbeziehen würde. Wäre vieles leichter verständlich. Ich habe mich dieses Jahr dazu auch mit dem zeitlichem Ablauf befasst und stieß dabei auf die Schriften von Hucbald und Guido. Was mir weitere Ergebnisse brachte. Und ich bin auch nicht der erste. Ich Frage mich nur warum man in der Theorielehre nicht mehr darauf eingeht.

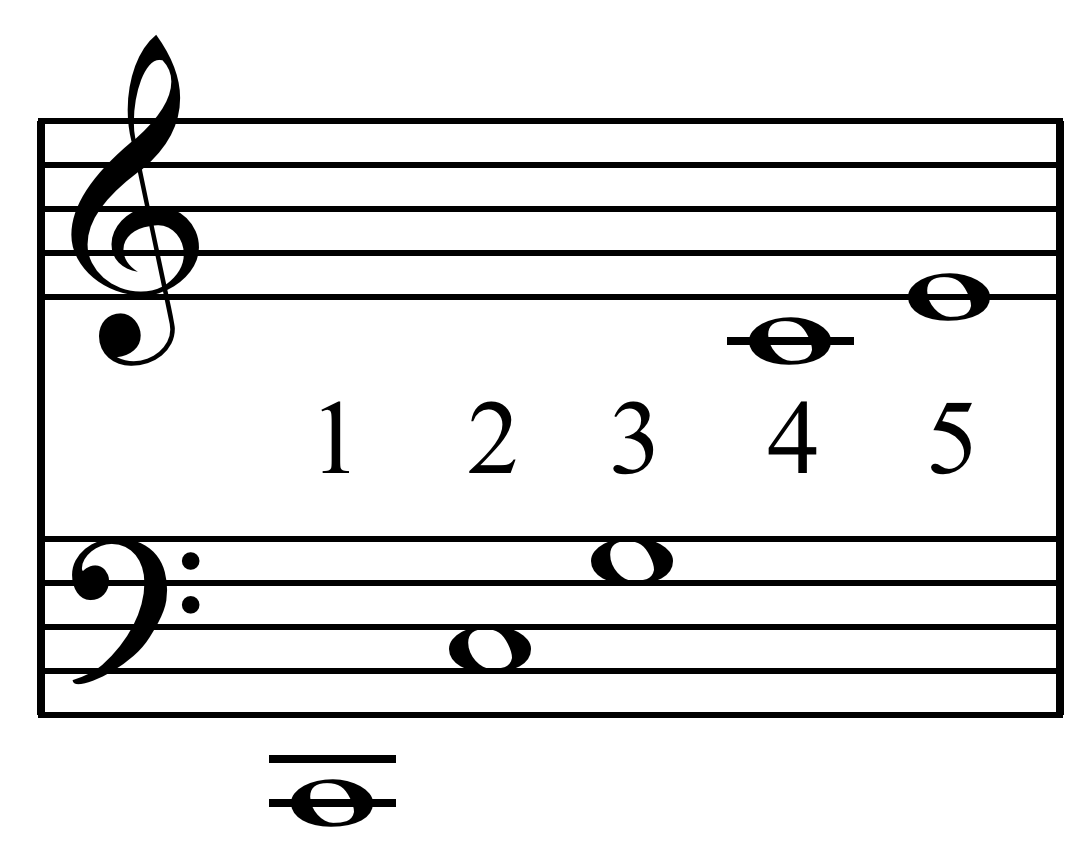

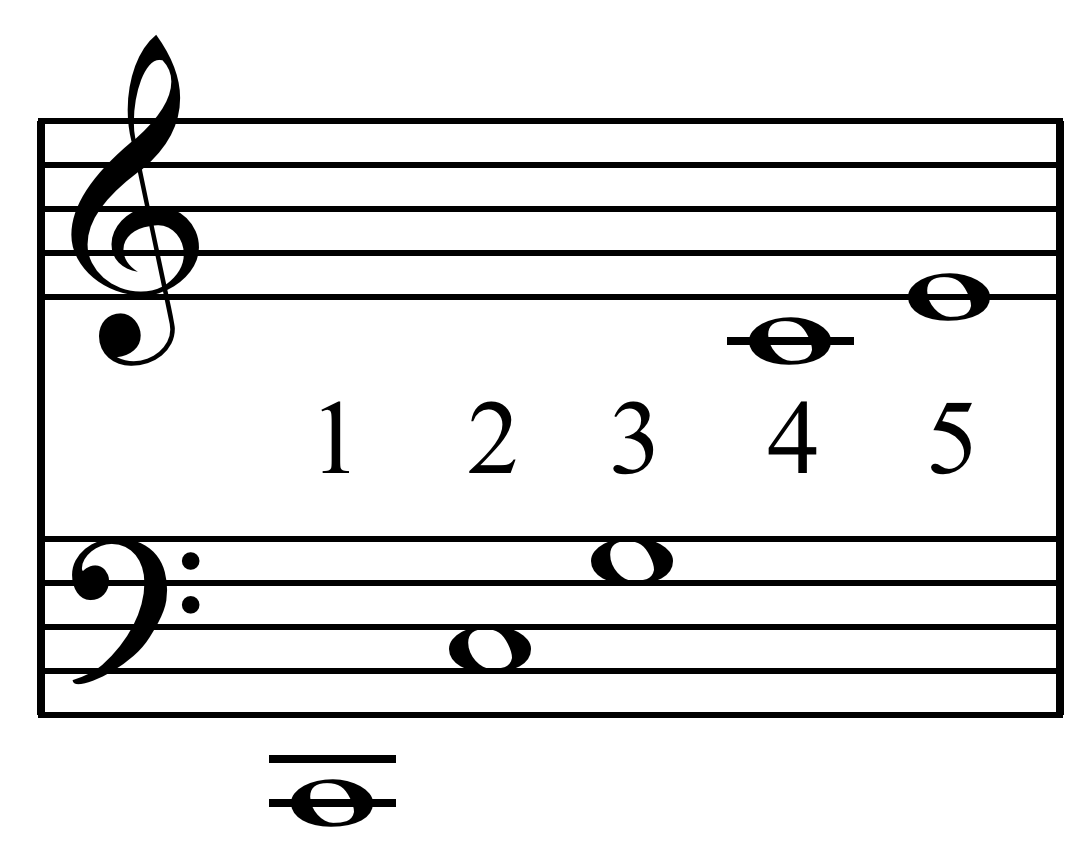

Grundprinzip der Diatonischen Tonleiter mit ihren 7 Skalen. Aufbau von Akkorden.

Die Skalen zumindest mal als Gesamtsystem im Quintenzirkel darstellen. So wie Aristoxenos (um 320 v. Chr.) sie zugeordnet hat. Zwar sicher nicht mit unseren heutigen Notenbezeichnung, aber es ist definitiv darauf übettragbar.

Äolisch A-BC-D-EF-G-A

Lokrisch BC-D-EF-G-A-B

Ionisch C-D-EF-G-A-BC

Dorisch D-EF-G-A-BC-D

Phrygisch EF-G-A-BC-D-E

Lydisch F-G-A-BC-D-EF

Mixolydisch G-A-BC-D-EF-G

Die meisten werden jetzt denken, Kirchentonarten. Prinzipiell auch nicht verkehrt. Wenn man es ganz genau nimmt aber nicht. Es sind die Grichischen Skalen wie sie Aristoxenis zugeordnet hat. Warum ist das relevant, weil die zuornung wie sie später von Hucbald von Saint-Amand (850-930 n. Chr.) vorgenommen wurde anders war. Die Grichen hatten bereists ein Stufensystem und unterschieden Tonio (Transpositionsskalen) und Harmoniai (melodische Charakter). Ihnen war also bewusst das jede Skala (Tonleiter) ihren Charakteristischen klang hat, und man sie aber auch jeweils in ihrer Tolage anheben oder absenken kann. Der klangcharakter entsteht durch die unterschiedliche Position der Halbtonschritte. Wo hingegen beim transponieren die Halbtonschritte an ihrer Stelle innerhalb der Diatonischen Tolleiter bleiben und Somit der Klancharachter erhalten bleibt.

Man unterschied also dementsprechend 7 unterschiedliche Toncharaktäre.

Hucbald verstand das nicht oder es lagen ihm nicht alle Informationen vor. Ich glaube Google oder ähnliiche Wissensvernetzungen gab es nicht ;-)

Auf jedenfall Beschäftigtte er sich damit wie man den Gesang der auch immer Koomplexer wurde aufschreiben kann. Er Teilte den Tönen dazu Buchstaben zu A-P über zwei Oktaven. Diese Info fand ich im Buch ABC Musik von Wieland Ziegenrücker. Was ich gerne empfehlen kann. Für einsteiger oder auch Fortgeschrittene. Er erwähnte es aber nur in einem Satz. Ich finde diese Zuordnung dahingehend Interessant da Hucbald für H (eckig b) demzufolge in der nächten oktave I hatte. Oder hat jemand im Anschluss da etwas fehlinterpretiert. Hucbald spricht auch vom b-molle (rund weich) und b-durum (hart eckig). Aber bleiben wir bei den Skalen. Also Hucbald ordnette die Skalen neu oder anders zu. 4Hauptmodi und jeweils einen Hypo (tieferen) Modus hinzu.

Dorisch Hypodorisch

Phrygisch Hypophrygisch

Lydisch Hypolydisch

Mixolydisch Hypomixolydisch

Genau genommen sind das die Kirchenmodi (Tonarten) und wie man sieht geht da der Zusammenhang der Ursprünglichen Skalen verloren. Ich finde das ein scönes Beispiel dafür wie im Laufe der Geschichte und Entwicklung dinge fehl- oder Uminterpretiert wurden und so manche Dinge verloren gingen. Wo ist Äolisch und Ionisch unser heutiges Dur und Moll

keine Angst das viel wohl Herrn Glarean im 16. Jahrhundert auf und er Fügte sie wieder Hinzu. Das dies irgendwo nicht mehr mit den 7 Skalen passen kann die den Karachteristischen klangcharaktären zugeordnet waren leuchtet irgendwo ein. Natürlich Beruhte die Musik Trotzdem noch auf den Diatonischen Tonleitern. Aber wie sagt man so schön Papier ist geduldig. Naja und Lokrisch erklärte man im Mittelalter gleich als unbrauchbar? Oder viele Köche verderben den brei oder machen welchen aus den Zutaten.

Ich will diese Herren garnicht schlecht machen, jeder hat dazu beigetragen die Musiktheori weiter zu entwickeln. Datenbankken und vernetztes Wissen gab es nicht und alles jedesmal neu erfinden oder entdecken macht werder sinn noch ist es funktional. Somit ist diese entwicklung volkommen logisch und Normal.

In den Schriften von Guido von Aretzo um 992-1050 entwickelte wiederum die Tonbezeichnung A-P weiter und reduzirte es auf ABCDEFG unsere bis heute gebräuchlichen Notenamen. Zudem geht er in seiner Schrift Micrologus auf das runde und eckige b ein. (b-Molle und b-Durum) und kretisiert die zweideutigkeit. (mit meinen Worten grob zusammengefasst). Zudem entwickelte er das erste Notenliniensystem.

Mein Beitrag ist leider etwas lang, ich versuche mich Kurz zu fassen.

b-molle und b-Durum findet man auch unter der Bezeichnung Tongeschlechter molle rund weiblich und Durum hart/eckig mänlich.

Heute unsere Vorzeichen im Quintenzirkel b #.

Quintenzirkel , durum Molle unsere haupttonarten Dur Moll? ja scheinbar. Die Harmonik nahm in der Musiktheorie immer mehr zu und irgendwer (ich hatte auch schon gelesen wer) entwarf dann auch den quintenzirkkel. Und irgendwann entschied man Dur und Moll als Tonarten zu deklarieren. Die Skalen gerieten fast ganz in vergessenheit.

So und bevor man mich hier steinigt, nein ich will nicht alles ändern oder neu erfinden. Aber ich habe sehr viel Zeit verbracht um in die Musiktheorie so weit einzusteigen wie ich heute in der Lage bin. Mir fehlten nur die Zusammenhänge und ja natürlich Muss man sich auch mit den Verschiedenen Begrifflichkeiten befassen Akkorde , terzen Intevalle oder Tonart Tonleiter Skala Modi ;-)

Was ist was und wie ist es aufgebaut. Vieles hätte sich mir wesentlich schneller erschlossen wenn die Zusammenhännge mal irgenwo besser erklärt wären. Und nein man muss nicht alles neu machen und unsere Notenblätter können so bleiben wie sie sind. Aber ich denke es wäre sinvoll zumindest einige Dinge in der Lehre der Musikktheorie mehr einzubeziehen und zu veranschaulichen. z.B. alles beruht im Prinzip auf der Diatonischen Tonleiter. Das Grundgerüst unserer Musik.

Einbinden aller ursprünglichen Skalen. Lassen sich wunderbar in den Quintenzierkel Integrieren und vervollkomnen ihn meiner Meinung nach. Ich Glaube jeder hat mitlerweile das verständnis Moll ist Äolisch und Dur Ionisch. Also kann man uch getrost bei dur und Moll bleiben. Was ist mit der Notation auf den Notenblättern? Wie gesagt alles neu machen ist nicht sinnvoll, da wir ein funktionierendes Notationsystem haben. Und letztlich ist auch da erkennbar ob ein Stück in Mixolydisch oder Lydisch steht.

auch wenn oben drüber E-Moll steht es aber E-Dorisch ist. Fakt ist E ist der Grunton und somit die Tonika. passt

mit moll und dur? Sei es drum die meisten Skalen fangen mit einem Dur oder Mollakkord an. Außer Lokrisch.

Ich habe jetzt noch nicht allzuviele Beispiele untersucht und will mich da nicht festlegen ob es immer Passt.

hier ein Beispiel: "Mad World" Tears for Faers 1982 ist Notiert in E-Moll, gespielt wird aber Cis statt C also im Prinzip 2#.

Schaue ich in den Quintenzirkel mit allen Skalen sehe ich Grundton E und 2# ist E-Dorisch.

E-Moll , E=Grundton passt immer Moll naja sgen wir der Anfangsakkord der Skala.

um zu sehen welche Tonart bzw Skala wirklich dahinter steckt muss man sich die genaue anzahl der Vorzeichen betrachten. und man kommt auch auf die Tonart die den Klangcharakkter des Stückes prägt. und ja Mad World von 1982 ist in Dorisch geschrieben.

ich habe auch schon verschiedene ander Stücke untersucht gerade auch bei Filmusiken die Teilweise sehr Markant sind um eben bestimmte Emotionen oder Gefühle zu verursachen. Starwars/Krieg der Sterne Notiert in B-Dur aber A anstatt Ais. also gespielt werden 4# anstatt 5# demzufolge B-Mixolydisch.

Und es ändert auch nix an den restlichen Harmonielehren usw wie gesagt es kann und soll auch im Prinzip alles so bleiben wie es ist. Wer komponiert könnte die Skalen bzw Tonarten gezielter einsetzen.

Das h könnte man vieleicht mal beerdigen, ;-)

ich hoofe den einen Interessierts und dem Anderen hilft es vieleicht sogar. Steinigt mich , sagt ja garnicht so verkehrt. Keine Ahnung ich habe es hier mal gepostet da ich hier gllaube am ehesten Leute zu finden die meine Gedanken vieleicht folgen können. Und es ist auch nicht alles neu, es gibt Professoren die da Schon musikgeschichtliche abhandlungen geschrieben haben. Aber das will ich ja garnicht. Ich will auch nicht alles auf den Kopf stellen. Ich habe halt nur gemerkt wie sehr mir diese Zusammenhänge geholfen habben die Musiktheorie einzusteigen. Und auch in die Harmonilehre komme ich jetzt rein was mir vorher kaum bis garnicht gelungen war. Auch da gerne nochmal Ziegenrückers Buch erwähnt. sehr gute erklärung.

Ah ja eh ich es Vergess , ja ich habe Legastenie. Es gab hier mal einTread da war die Frage wirkt sich Legastenie auf die Musik oder Musiktheorie aus, ich würde sagen nein. Aber ja Legasteniker haben meiner meinungnach andere Denkstruckturen vor allem wenn es darum geht dinge zu verstehhen. Viele haben ein Bildliches vorstellungsvermögen, ich glaube daher half mir auch die Klavieatur sehr zum verständniss der Musiktheorie. Und wir Brauchen die Zusammenhänge. Die fehlen mir in der Grammatick und Rechtschreibung. Sachverhalte auswendig lernen , oh nee wir brauchen immer etwas zum entlang hangeln. Zusammenhänge halt.

Danke für euer Interesse oder Lesen ich bin mal gespannt.

en.m.wikipedia.org

en.m.wikipedia.org

(Ich bitte um ein bisschen mehr Orthographie und Interpunktion. Es ist manchmal sehr anstrengend zu lesen.

(Ich bitte um ein bisschen mehr Orthographie und Interpunktion. Es ist manchmal sehr anstrengend zu lesen.